作 者:(卢医菻)医师!

夏日炎炎,暑气蒸腾,三伏天已行至中伏,一年中最炎热潮湿的时节正式开启。民间自古流传“冬养三九,夏养三伏”的养生智慧,此时天地阳气鼎盛,人体气血充盈,正是借势调理身体、为全年健康筑基的黄金时机。如何抓住这段“天人相应”的养护窗口,借助盛夏热力给身体来场“升级养护”?传统医学给出的答案是:顺时养阳,祛湿散寒。

三伏养生黄金期,冬病夏治正当时

传统医学主张,养生贵在顺应天时、借势而为。《黄帝内经》中提出“春夏养阳”的养生原则,而三伏天正是践行这一原则的最佳时段。此时阴气藏伏于地下,自然界阳气达到鼎盛,人体气血也随之浮跃充盈,经络通畅,是“冬病夏治”的关键时期。

所谓“冬病”,指的是那些在冬季容易反复发作或加重的虚寒性疾病,如慢性阻塞性肺病、哮喘、慢性肠胃炎、风湿性关节炎等。这些疾病的根源多为体内阳气不足,寒湿内停,每逢秋冬阴寒之气盛时,便会因阳气不敌寒邪而发病。若能在三伏天阳气最盛之际提前干预,通过调理使阳气充盛、寒湿得除,就能实现“治病于未病”的效果,从根源上减少冬季慢性病的发作。

不过,三伏天的养生并非一味“补阳”那么简单。此时虽然阳气旺盛,但人体出汗量大,阳气易随汗液外泄;加之夏季多雨潮湿,湿气若滞留体内,会阻碍脾胃运化,导致气血不畅。更值得注意的是,现代人长期处于空调环境,频繁饮用冷饮,极易使寒气入侵体内。湿与寒交织,进一步损耗阳气,形成“外热内寒”“外燥内湿”的体质失衡状态。因此,三伏天养生的核心在于“外祛湿寒,内固阳气”,通过科学调理维持阴阳平衡,方能增强体质,为秋冬健康打下坚实基础。

外祛湿,内固阳,三伏做好5件事

想在三伏天真正实现“外祛湿寒,内固阳气”的养生目标,关键在于顺应时节特点,从生活细节入手。做好以下5件事,让身体在盛夏时节焕发生机与活力。

一、空调别太低,关节暖洋洋

酷暑时节,空调成了现代人的“续命神器”,但不合理使用反而会成为健康隐患。许多人贪图一时凉爽,将空调温度调至20℃以下,殊不知冷风长时间直吹,会使体内寒气凝滞,加重关节负担。尤其是办公室久坐人群,肩颈腰背本就因久坐而酸胀僵硬,再遇冷风侵袭,更会“雪上加霜”,导致关节活动受限或疼痛不适。对于关节炎患者而言,寒冷刺激还可能诱发风湿骨痛,使病情反复发作。

夏季使用空调,温度设置在25℃-26℃最为适宜,既能消暑降温,又可避免关节受凉。若需长时间待在空调房,建议备件薄外套或披肩,重点保护颈肩、腰腹和膝关节等易受凉部位。此外,若生活环境潮湿,可在室内放置除湿器,将湿度控制在40%-60%的舒适区间,防止湿气与寒气交织侵袭身体,守护关节健康。

二、泡泡温水脚,轻松通经络

夏季潮湿多雨,再加上贪食寒凉,体内极易积聚湿气,不仅损伤脾胃功能,还可能诱发身体炎症。而三伏天用温水泡脚,正是祛湿散寒、通经活络的简易良方。足部是人体经络汇聚之处,温水泡脚能促进血液循环,加速寒湿排出,同时通过刺激足底穴位,调理脏腑功能,对改善脾胃运化和内分泌尤为有效。

泡脚时需注意方法:水温控制在38℃-40℃为宜,每次泡15-20分钟,以身体微微出汗为度,避免大汗淋漓耗伤阳气。若想增强效果,可在泡脚水中加入艾叶、生姜等温性药材——艾叶能温经散寒,生姜可解表祛湿,二者搭配能更好地驱散寒气、促进发汗,加快新陈代谢。建议在晚上临睡前半小时泡脚,既能放松身心,又能改善睡眠质量,让身体在休息中完成阳气修复。

三、饮食宜温热,肠胃很舒服

脾胃是人体气血生化之源,且“喜燥恶湿”,一旦湿邪入侵,就容易出现四肢乏力、精神不振、食欲减退等“湿困”症状。三伏天气候湿热,若再贪食烧烤煎炸、油腻厚重的食物,会加重脾胃负担,导致湿气积聚;而过量饮用冷饮,更是直接将寒凉之气引入肠胃,久而久之损伤脾胃阳气,影响运化功能。

夏季饮食应以清淡、温热、易消化为原则,尤其体质虚寒、脾胃较弱者,应多吃健脾祛湿的温性食材,如赤小豆、山药、茯苓、薏米、五指毛桃等。将这些食材熬成祛湿粥或煲汤,既能补充营养,又能调理脾胃、祛湿养阳。解渴方面,建议用45℃以下的温水或温茶替代冷饮,既能解暑,又能促进排汗散热。湿寒体质者还可饮用陈皮姜茶,陈皮理气健脾,生姜温阳散寒,二者搭配能有效祛除体内湿气,守护脾胃阳气。

四、运动来养生,阳气更旺盛

现代人长期久坐不动,易导致气血不畅、脾虚湿阻,而适量运动正是提振阳气、促进湿邪代谢的有效方式。三伏天运动需遵循“避热就凉、轻缓适度”的原则,避免在正午高温时段剧烈运动,以免大汗伤阳。清晨或傍晚气温较低时,可选择五禽戏、八段锦、太极等低强度有氧运动,既能活动筋骨,又不会过度消耗体力。

推荐练习五禽戏中的“鹿戏”经典动作“灵鹿亮角”:双脚自然站立,双手拇指与食指伸直成“鹿角状”,其余手指弯曲,然后双手从身体两侧缓缓上举,同时抬头挺胸,想象鹿群舒展身姿的轻盈姿态。这个动作能疏通手臂上的大肠经和小肠经,促进气血循环,增强新陈代谢,帮助温热身体、消除湿寒。运动后若出汗较多,可适当饮用淡盐水补充水分,但切记不可立即吹空调或洗冷水澡,以免寒气入侵。

五、艾灸温穴位,祛湿固元阳

三伏天阳气旺盛,此时借助艾灸的温热之力刺激穴位,能起到“天人同补”的效果,增强祛湿散寒、固护阳气的功效。艾灸通过温热刺激穴位,可疏通经络、调和气血,对于寒湿体质引起的关节疼痛、脾胃虚弱、反复感冒等问题有很好的调理作用。

适合三伏天艾灸的穴位有:关元穴(位于下腹部,肚脐下3寸),能培补元气、温肾壮阳;足三里穴(位于小腿外侧,膝盖下3寸),可健脾和胃、扶正祛邪;命门穴(位于腰部,肚脐正对的脊柱处),能温肾补阳、祛除寒湿。艾灸时可采用温和灸,每次每穴灸10-15分钟,以皮肤感到温热而无灼痛为宜。体质虚寒者可在初伏、中伏、末伏各进行一次集中艾灸,借助“三伏贴”的原理,强化阳气储备,为秋冬健康保驾护航。

三伏养生,核心在于顺应自然规律,借天地阳气之盛,补自身阳气之虚,祛体内寒湿之邪。从调节空调温度到温水泡脚,从温热饮食到适度运动,再到艾灸养生,这些看似简单的生活细节,实则蕴含着“天人相应”的养生智慧。抓住这段黄金期,坚持科学调理,不仅能安然度过酷暑,更能为全年的健康打下坚实基础,让身体在四季轮回中始终保持阴阳平衡、气血充盈的最佳状态。

作 者:(卢医菻)医师!

关键词:

国安主场艰难战平亚泰 争冠已无望

国安主场艰难战平亚泰 争冠已无望  爱与美——爱慕“粉红馨爱”...

爱与美——爱慕“粉红馨爱”...  戚薇蓝色系造型前卫 目光闪...

戚薇蓝色系造型前卫 目光闪...  CBA新赛季浙江双雄开门红 稠...

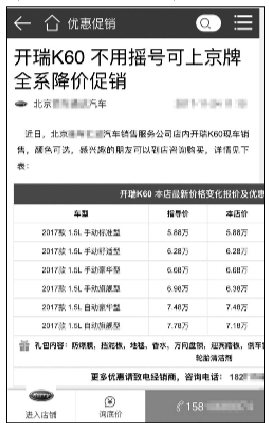

CBA新赛季浙江双雄开门红 稠...  买车送京牌?留神因违法被扣车

买车送京牌?留神因违法被扣车  Tik Tok!美媒:来自中国的抖音(2025-08-08 14:02:35)

Tik Tok!美媒:来自中国的抖音(2025-08-08 14:02:35)  个税专项抵扣实操的三大关键点(2025-08-08 14:02:35)

个税专项抵扣实操的三大关键点(2025-08-08 14:02:35)  北京中介协会:企业违反...

北京中介协会:企业违反...  《幻乐之城》王菲赵薇那...

《幻乐之城》王菲赵薇那...  杨幂《宝贝儿》失利:形...

杨幂《宝贝儿》失利:形...  百余名两岸青年昆明滇池...

百余名两岸青年昆明滇池...  台铁列车出轨事故已致18...

台铁列车出轨事故已致18...  荒原创伟业 匠心铸辉煌

荒原创伟业 匠心铸辉煌  【中国那些事儿】美媒:...

【中国那些事儿】美媒:...  “第6届海峡两岸水利青年...

“第6届海峡两岸水利青年...  2018中超联赛颁奖典礼11...

2018中超联赛颁奖典礼11...  “美丽中国·网络媒体生...

“美丽中国·网络媒体生...  记者卧底保健品公司:免...

记者卧底保健品公司:免...  王者荣耀“听见王者世界...

王者荣耀“听见王者世界...  光明日报:中储粮首届公...

光明日报:中储粮首届公...  敢教日月换新天——两岸...

敢教日月换新天——两岸...  27城同“心”暖中国,格...

27城同“心”暖中国,格...  打游戏时队友吵架了怎么...

打游戏时队友吵架了怎么...  刺激战场:为给队友复仇1...

刺激战场:为给队友复仇1...  WPL2018狼人杀职业联赛首...

WPL2018狼人杀职业联赛首...  英皇电竞菁英杯2018:皇...

英皇电竞菁英杯2018:皇...  奋起再次创业 目标锁定...

奋起再次创业 目标锁定...